Obtenir un titre de séjour est souvent une étape complexe et stressante pour les étrangers souhaitant s’installer en France. Face à la complexité des démarches administratives et aux nombreuses lois qui régissent le droit des étrangers, il est essentiel de bénéficier d’un accompagnement professionnel et compétent. C’est pourquoi, faire appel à un avocat en droit des étrangers présente de nombreux avantages pour faciliter l’obtention d’un titre de séjour.

En France, l’avocat spécialisé en droit des étrangers est un professionnel qui a connaissance des règles juridiques qui régissent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dans le pays.

Cet article vous renseigne à ce propos.

1 – Le droit des étrangers en France en 2024

Le droit des étrangers est un domaine législatif encadré au niveau international et qui applique le droit en vigueur du pays où l’étranger réside. C’est un droit en constante évolution.

En 2024, le parlement commence à durcir le droit des étrangers en adoptant la création de quotas en matière migratoire et le durcissement du regroupement familial. En effet, chaque année, le gouvernement français présente au Parlement une vue d’ensemble de sa politique d’immigration, en fournissant des informations détaillées sur le nombre d’immigrés et de demandeurs d’asile. À partir de 2024, les migrants seront confrontés à des changements importants (voir loi immigration).

Ces réformes visent la modification de la procédure de versement de l’aide sociale en divisant les étrangers en deux catégories : ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Cette distinction aura une incidence sur les prestations sociales que les expatriés peuvent percevoir et sur la durée de leur versement. On note aussi le renforcement des conditions d’obtention d’un titre de séjour pour les travailleurs des secteurs en pénurie de main-d’œuvre qui seront simplifiées

L’aide médicale d’État (AME) pour les personnes sans papiers ne sera pas supprimée, mais la procédure de demande sera révisée début 2024. Les étrangers atteints de certaines maladies ne pourront pas obtenir de titre de séjour en France. Sauf exception, il ne pourra être délivré que s’il n’existe pas de traitement adéquat dans le pays d’origine. En outre, l’État ne fournira pas d’aide financière si le demandeur dispose de ressources suffisantes pour se soigner.

La nationalité de naissance n’est plus accordée automatiquement, y compris la perte de la nationalité en cas de crime.

Des règles renforcées pour le regroupement familial selon lesquelles les ressortissants étrangers devront attendre au moins 24 mois (18 mois actuellement) et disposer d’un revenu stable et d’une assurance maladie avant de pouvoir demander à ce que des membres de leur famille les rejoignent. Le conjoint souhaitant venir en France devra être âgé d’au moins 21 ans (contre 18 ans actuellement). Les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour étudiant devront verser une caution pour garantir les éventuels frais de rapatriement à venir et la mise en place de quotas migratoires.

Après l’adoption par le Parlement français d’une nouvelle loi sévère sur l’immigration, les opinions des dirigeants du pays étaient très partagées. Ainsi, la dirigeante du parti d’extrême droite, Marine Le Pen, a déclaré que ce texte constituait une « victoire idéologique » pour ses propres programmes anti-immigration.

Dans le même temps, le ministre français de la santé, Aurélien Rousseau, a démissionné pour protester contre le nouveau projet de loi. Cyrille Chatlain, député des « Verts », a fait part au Parlement du sentiment de « honte et de trahison » que lui inspire la nouvelle politique du pays. Le Premier ministre Elizabeth Bourne estime qu’il s’agit de la loi nécessaire que les Français réclamaient. Cependant, même le ministre de l’intérieur a admis que certains aspects de la loi pourraient être contraires à la constitution française. C’est pourquoi le texte est toujours examiné par le Conseil constitutionnel, qui a le pouvoir de supprimer certaines parties de la loi.

2 – Les chiffres de l’immigration en Ile de France

Conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne, la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur a mis en place un calendrier de publication des statistiques annuelles entrant dans le champ de la migration et de la protection internationale.

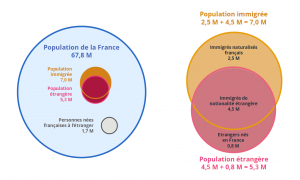

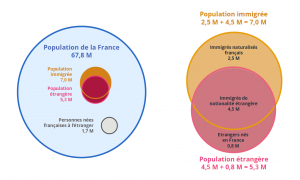

Selon l’INSEE, en 2022, 7,0 millions d’ immigrés vivent en France, soit 10,3 % de la population totale. 2,5 millions d’immigrés, soit 35 % d’entre eux, ont acquis la nationalité française. La population étrangère vivant en France s’élève à 5,3 millions de personnes, soit 7,8 % de la population totale. Elle se compose de 4,5 millions d’immigrés n’ayant pas acquis la nationalité française et de 0,8 million de personnes nées en France de nationalité étrangère. 1,7 million de personnes sont nées de nationalité française à l’étranger. Avec les personnes immigrées (7,0 millions), au total, 8,7 millions de personnes vivant en France sont nées à l’étranger, soit 12,8 % de la population.

En 2022, 48,2 % des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. 32,3 % sont nés en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l’Algérie (12,5 %), le Maroc (11,9 %), le Portugal (8,2 %), la Tunisie (4,7 %), l’Italie (4,0 %), l’Espagne (3,5 %) et la Turquie (3,3 %). Près de la moitié des immigrés sont originaires d’un de ces sept pays (48 %).

Pendant de nombreuses années, la France a été l’un des pays les plus accueillants au monde pour les étrangers, mais la dernière réforme de l’immigration a considérablement limité les droits des étrangers dans la République.

Les immigrés résident fréquemment dans les grandes agglomérations urbaines, en particulier en Île-de-France : en moyenne en 2020 et 2021, 20 % de la population parisienne est immigrée, et 32 % de la population de Seine-Saint-Denis (contre 10 % de la population en France hors Mayotte). 37 % des immigrés habitent ainsi en Île-de-France, qui rassemble 18 % de l’ensemble de la population. Dans le Rhône (agglomération lyonnaise) et dans les Bouches-du-Rhône (agglomération marseillaise), respectivement 13 % et 11 % de la population est immigrée. Depuis les années 1990, la part de la population immigrée augmente dans certains territoires ruraux, avec l’arrivée de retraités du nord de l’Europe, d’actifs européens venus travailler dans l’agriculture et le bâtiment, et plus récemment, de personnes du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

Source : INSEE, estimations de la population.

3 – Obtenir un RDV en préfecture grâce à un avocat en droit des étranger

Il existe différents titres de séjour en fonction de la situation de 樂威壯

l’étranger et de son pays d’origine. Le demandeur doit déposer son dossier dans la préfecture ou sous-préfecture du lieu de résidence (si déjà résident en France), ou auprès des services consulaires français s’il réside encore à l’étranger. La présence de l’avocat n’est pas obligatoire pour déposer son dossier. Il peut orienter son client vers la demande la plus adaptée et l’aider à remplir le dossier. En cas de refus de l’administration, l’avocat en droit des étrangers peut analyser avec son client si un recours est possible.

Il arrive lorsqu’on souhaite demander un titre de séjour dans le cadre d’une demande de régularisation, que la prise de rdv en préfecture s’avère très difficile, voire impossible, alors même que l’étranger qui souhaite déposer une demande de régularisation de son séjour, a constitué un dossier complet selon les critères fixés notamment par la circulaire Valls de 2012. Il pourrait se trouver dans l’impossibilité de le déposer en préfecture faute de pouvoir obtenir un rdv via le site internet de la préfecture.

Dans ce cas, il est toujours possible d’écrire au préfet pour lui faire part de cette impossibilité de prise de rendez-vous et de solliciter la délivrance d’une convocation en vue du dépôt de sa demande de régularisation. Néanmoins, la plupart du temps, cette démarche ne donne aucun résultat, la préfecture se contentant de répondre que des rdvs sont régulièrement ajoutés et qu’il faut donc insister sur le module de prise de rdv sur le site internet de la préfecture.

Le recours à un avocat en droit des étrangers est primordial pour assister ses clients dans leurs démarches lors de leur demande ou pour un recours suite à un refus de l’administration.

Il est possible de saisir aussi le tribunal administratif, en référé, c’est-à-dire en urgence, pour solliciter qu’il soit ordonné à la préfecture de délivrer une convocation pour le dépôt du dossier. Pour ce faire, il appartient au requérant de justifier de son impossibilité de trouver un rdv via le site internet de la préfecture.

Un avocat en droit des étrangers intervient régulièrement dans le cadre des procédures de référé auprès du tribunal administratif pour obtenir une décision obligeant la préfecture à délivrer une convocation à fin de dépôt d’une demande de titre de séjour. Au-delà de cette problématique spécifique liée à la prise de rdv en préfecture pour le dépôt d’une demande de régularisation du séjour, l’avocat en droit des étrangers accompagne ses clients d’une façon globale, de la constitution du dossier au dépôt effectif en préfecture et tout au long de l’instruction du dossier par l’administration.

4 – Constituer et faire vérifier son dossier avec l’aide d’un avocat

En France, l’avocat spécialisé en droit des étrangers vous aidera dans toutes vos démarches, que ce soit l’obtention d’un visa, la régularisation de votre séjour, une demande de naturalisation, de regroupement familial ou lors d’une OQTF.

Les étrangers ont de plus en plus souvent la nécessité de recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir leurs droits en France. De la qualité du travail de conseil dépendra souvent la reconnaissance du droit d’entrer sur le territoire français, d’y demeurer, de pouvoir y vivre avec sa famille, d’obtenir une prestation ou d’acquérir la nationalité française.

Les services d’un avocat sont vivement recommandés pour la constitution d’un dossier. L’avocat possède une expertise juridique pointue et actualisée. Il possède une connaissance approfondie de la législation en vigueur et des procédures à suivre pour obtenir un titre de séjour. Il saura vous guider efficacement dans les démarches à entreprendre, en tenant compte de votre situation personnelle et professionnelle. En outre, l’avocat en droit des étrangers se tient informé des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles, ce qui lui permet d’anticiper les obstacles éventuels et d’adapter sa stratégie en conséquence.

En effet, les conseils de ce professionnel du droit permettent de trouver les meilleures solutions pour résoudre votre problème. Lorsque vous contactez un avocat en droit des étrangers, expliquez lui de façon claire et rapide votre problème juridique. Puis, demandez-lui quels documents apporter pour la constitution de votre dossier.

Pour constituer un dossier solide, il faut regrouper tous les documents relatifs au dossier en privilégiant les copies aux originaux, sauf dans certaines affaires où ces derniers sont obligatoires. Les documents utiles à l’avocat varient selon les affaires.

En effet, la constitution d’un dossier est une étape cruciale qui doit être réalisée avec rigueur et professionnalisme. Un avocat en droit des étrangers saura vous conseiller sur les pièces à fournir et les arguments à mettre en avant pour présenter un dossier cohérent et convaincant aux yeux de l’administration française. Il pourra également vérifier que toutes les conditions requises sont remplies, afin d’éviter les erreurs susceptibles d’entraîner un refus ou un retard dans l’examen de votre demande. Enfin, il pourra rédiger les courriers et autres documents juridiques nécessaires avec précision et efficacité.

Pour plus de détails et pour une étude approfondie de votre situation, Régularisation Séjour vous aide et vous assiste à constituer un dossier solide et vous accompagne à tous les stades de la procédure.

5 – L’accompagnement en préfecture et le suivi du dossier

L’interdiction faite à un avocat d’accéder aux locaux d’une sous-préfecture, pour assister ses clients est une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit des administrés d’être accompagnés lors de leurs démarches si on tient compte de la lettre juridique n°848 du 17 décembre 2020 du juge des référés libertés.

Lors du dépôt du dossier de demande de titre de séjour, le demandeur doit obligatoirement être présent à la préfecture. L’obligation de présence en personne de l’étranger constitue, en effet, l’une des conditions simples mais incontournables de l’obtention du titre de séjour. Cela dit, il peut ne pas venir seul déposer son dossier. Il peut venir accompagner de son avocat, l’aide de ce dernier peut s’avérer très utile.

C’est un gain de temps et d’efficacité et grâce à son expertise, l’avocat saura anticiper les problèmes éventuels et faciliter la communication avec l’administration française. De plus, l’avocat pourra intervenir rapidement en cas de difficulté ou de litige, ce qui vous évitera d’avoir à gérer seuls des situations complexes et stressantes.

Pour vos besoins d’assistance, ou pour vous accompagner à la préfecture, la présence d’un avocat en droit des étrangers est primordial et nécessaire pour résoudre votre problème. Le Cabinet Avocat Traoré Paris vous assiste et vous conseille jusqu’à l’obtention de votre titre de séjour.

6 – Les voies de recours en cas de décision négative

Le refus pour le ressortissant étranger est souvent assorti d’une obligation de quitter le territoire, des recours sont à votre disposition.

Trois recours pour refus titre de séjour sont possibles : le recours gracieux auprès du préfet; le recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et le recours contentieux devant le tribunal administratif.

- Recours gracieux et Recours hiérarchique

En cas de refus de titre de séjour, vous pouvez déposer un recours devant l’administration compétente. Bien que vous n’ayez pas de délai fixé, il est conseillé de déposer ces recours de refus de titre de séjour moins de deux mois après avoir reçu la notification du refus. En effet, si vos recours gracieux ou hiérarchiques sont rejetés, vous pourrez former un recours contentieux, lequel ne peut être formé que si les deux recours précédents ont été faits deux mois après la notification du refus.

Si le recours aboutit favorablement, l’étranger se verra délivrer un récépissé dans l’attente du titre de séjour demandé. Au contraire, si la préfecture refuse le titre de séjour, vous pourrez alors attaquer cette décision grâce à un recours pour excès de pouvoir.

Sachez également que si la préfecture ne répond pas à votre demande de titre de séjour au-delà d’un délai de deux mois, la décision sera réputée négative. Vous pourrez alors déposer un recours contentieux contre cette décision.

- Recours contentieux devant le tribunal administratif

Le délai à ne pas dépasser pour former un recours contentieux est de deux mois. C’est le tribunal administratif qui est juridiquement compétent pour accéder à la demande de l’étranger. Ce recours peut être accompagné d’une demande de suspension du verdict attaqué : c’est ce que l’on nomme le « référé de suspension ».

Si le jugement donné suite au recours contentieux n’est pas favorable, vous avez la possibilité de vous pourvoir en appel : c’est alors la cour administrative d’appel qui sera juridiquement compétente. Pour casser la décision prise en appel, ce sera le Conseil d’État qui pourra être saisi, après avoir déposé un pourvoi en cassation.

Pour argumenter son recours refus titre de séjour, l’étranger pourra invoquer des arguments juridiques qui viendront prouver qu’il est dans son droit de recevoir un titre de séjour. Des arguments d’opportunité pourront également être avancés, comme une situation humanitaire constituant un danger dans le pays d’origine ou une situation familiale particulière permettant à l’étranger de séjourner légalement en France.

Être accompagné par un avocat spécialisé dans le droit des étrangers est le meilleur moyen pour faire réussir vos démarches en cas de refus de titre de séjour. L’avocat vous représentera et plaidera en votre faveur, en s’appuyant sur les arguments juridiques les plus pertinents afin de préserver toutes vos chances de succès.